人生100年時代、技術革新も早く、産業構造は大きく変わろうとしている。青少年期に学習した知識は時代遅れとなり、職業人として長く活躍するためには、学びなおしの取り組みも欠かせない。そのような時代の流れを反映して、学校教育も変わりつつある。先生から生徒へ、一方的に知識を伝授するのではなく、学生自身が自分で問題を発見し、解決するために、自分で知識を集め、組み合わせ、問題解決の方法論を仲間と共有する、アクティブ・ラーニングという方法が導入されている。

方向性については是非論があるけれど、日常生活でも仕事でも普通にやっていることだから、学校でやってはいけない、ということでもないだろう。学校の知識でアクティブ・ラーニングの実例、知識の集め方やその運用を勉強しておくことは良いことだし、伝統的な知識伝授型教育で育った私のような世代にも、格好の学びなおしだと思う。

「知識システム」とは、一般には“体系化された知識”と言っても良いけれど、この本では、新たな発見を契機として、古い知識体系から新しい知識体系へと更新し続けるダイナミックな行為、と読むのが適切だろう。その動的プロセスの中で、研究対象の“共通性”と“個別特性”との間の境界線が絶えず引き直される。良質の“問い”とは、その境界線を揺るがす破壊力を持っている。

ところで“共通性”と“個別特性”が真正面から問われるのは、課題解決型学習とか、アクティブ・ラーニングとかより、むしろプログラミング学習だろう。とくに実社会での事務系プログラミングは、利用者の業務から“共通性”と“個別特性”を正確に抽出することが重要だ。すぐれたユーザが見つかれば、まさに地獄に仏だが、大部分のユーザは、なんとなく見えている帳票や計算に関心が集中していて、業務の目的や機能、効果を明確に意識しているわけではない。だからシステムの作り手には、ユーザの“なんとなく”の思い込みを揺るがしつつ、不安に陥れないような、絶妙な質問力が要求される。これは、デジタルトランスフォーメーションに取り組む日本の、人材確保における途方もなく大きな課題である。

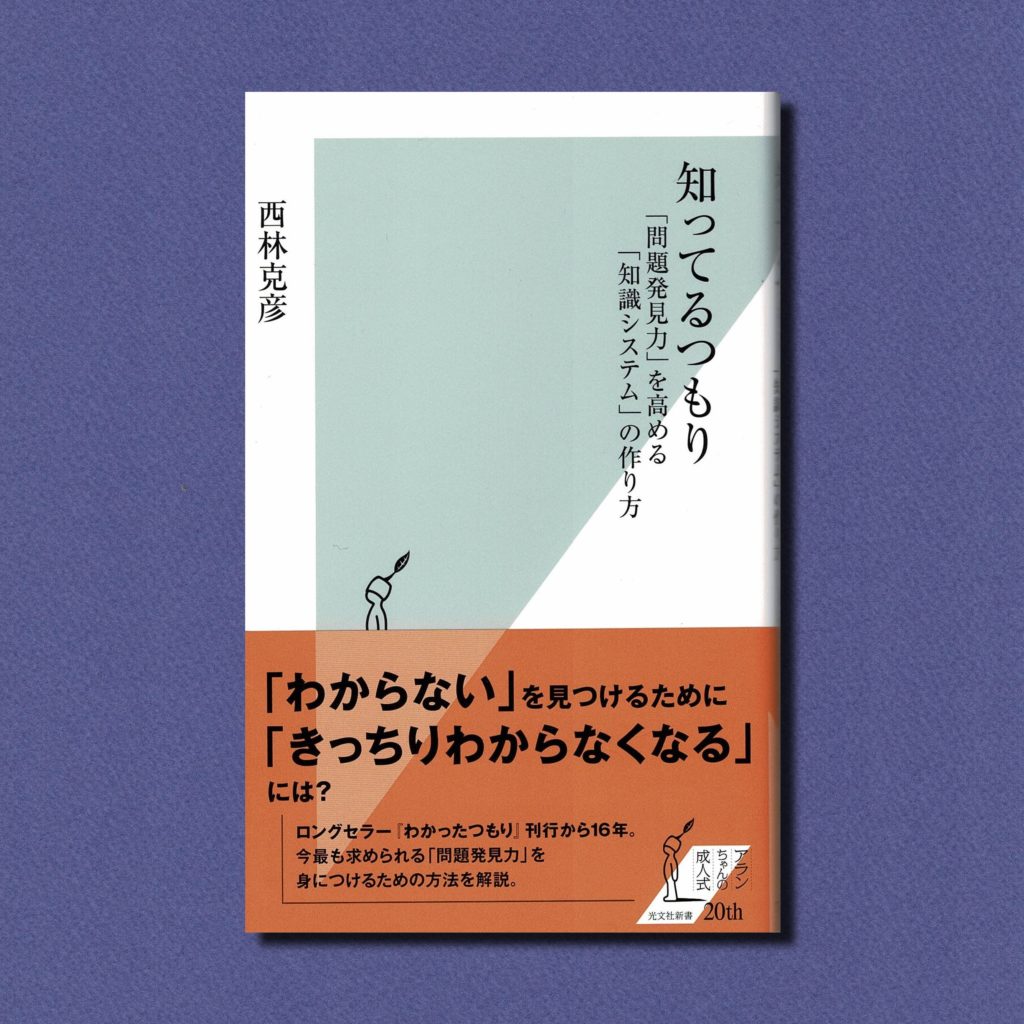

西林 克彦/知ってるつもり 「問題発見力」を高める「知識システム」の作り方(光文社新書)